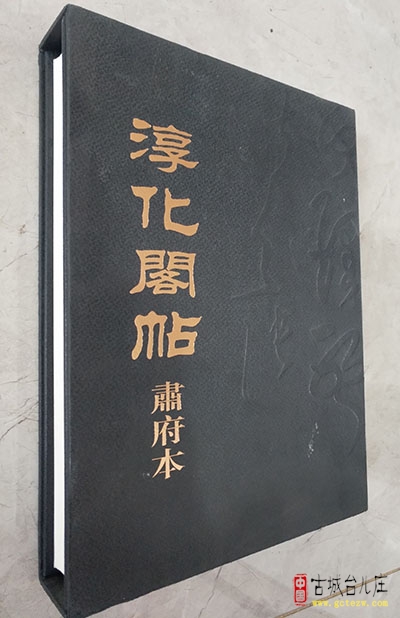

近期,我在肃府本《淳化阁帖》卷末发现黄和题跋书法,这让我联想到明代进士的书法。

黄和是明代进士出身,《沂州兰山县志》、《峄县志》、《山东明清进士通览》均有记载:“黄和,号慰川,军籍,山东沂州卫,乡贯福建福建泰宁县,万历庚子举人,甲辰三甲第一百零三名进士,为诸生时路遇遗金,和揭于道而还之。量能容细人,而矜重名德,与人交一心不变。初筮仕花封,历晋冏卿其最著者。为直隶固安县知县,有大珰弟杀人,和依法惩治。屡迁陕西临洮知府,遇灾年上请赈灾活数万人,任陕西潼关兵备道,抚军轻裘缓带,兵戢民安。爰简任苑马寺卿,未久致仕归乡,课子图昌乡会两魁,卒祀乡贤。”他的家乡就是现在的台儿庄区马兰屯乡。

所谓“大珰”,是指万历年间以太监魏忠贤为首的宦官把政弄权,迫害贤臣。当时满朝百官惧之,郭成乃是宦党之弟,杀了人,黄和竟不畏强暴,敢于依法治罪,这在当时还是七品芝麻官的黄和来说,敢于这么做,实属难可贵了。但终因秉公执法,得罪了宦官而被降职。后来皇帝清除了宦官,黄和才得以被重任。

在黄和的题跋落款盖有“陇西太守章”,我于是考究其印。陇西在两千多年的历史长河中,一直为历代郡、州、府治所在,还一度成为甘肃省最早的省会,是陇右政治、经济、军事、文化的中心,所有的史料证明:陇西郡政府所在地就是在今天临洮县。

知府即“太守”又称“府尹”,是中国古代的地方职官名,州郡最高行政长官,明朝以“知府”为名的地方官职由于好古,士人经常雅称知府为大守。黄和任临洮知府,故他在末后一个私印刻为“陇西太守章”,正是因为他是地方长官,肃王朱识鋐(末代肃王)请其题跋,流传至今。

黄和在肃府本《淳化阁帖》跋文如下之言:

昔坡公云:论画以形似,见与儿童邻。作诗必此诗,定知非诗人,为千古至言。盖画之神,诗之韵, 决不在迹象,字句间令人一目可得,大凡一目即得者,必非其至者也! 余手不任书而性癖临池,每持以相世之操管者,近代临摹家较量于点画形似,自矜为酷肖而妙,隔阿堵索然无生气,即秃笔成塚不足供识者一噱,盖古人运腕之际,匪由思议,一种可知不可言与,夫可运而不可知之妙! 若远若近、若灭若没,非大慧人未领此。

肃藩旧藏淳化帖为宋搨的,本是分桐时与带砺并垂者。

肃贤王不以私秘阁,属(嘱)温、张两生钩付贞珉,神韵两绝,鬚眉生动,几于摩诘之诗、摩诘之画,盖取妙阿堵而不徒较量于点画形似者,乃点画形似亦復宛然原搨,其殆然迎其可知不可言,可运而不可知者耶! 两生殚精三年,功甫就半,而贤王不及待矣!

自非世子孝思纯笃,力绍先志,此叚未了盛事,遗憾千秋,可胜言哉! 嗟嗟帖之神,两生传之,而肃殿下稽古右文:

肃世子嗣服成德之神帖,传之相附以长存世宙,一展卷而恍然即与天壤共敝焉! 可矣!

琅琊、黄和 书 印章 阴刻(黄和之印)、阳刻(陇西太守章)

其跋文大意是,首先借苏东坡的书画之论观点说,大凡能学习书法古帖形神兼备的,非有大智慧天才的人才能领会这些书法之妙。二是说淳化阁帖祖本为宋搨,是明太祖分封时赐给肃藩王府的。三是夸赞肃贤王不私藏《淳化阁帖》,而是命嘱温如玉、张应召两个人钩摹上石翻刻,神韵两绝,好的就像原搨,可惜功程才一半,而贤王就去世了,若不是世子(下一代肃王)孝顺,努力完成,这样的盛事,遗憾千秋了,肃世子在服孝时接着完成这神帖,传之长存世间,两代肃王父子功劳可赞!

根据这肃本《淳化阁帖》序言所说,卷后刻黄和、温如玉、张鹤鸣、肃世子等廿九人题跋,并非多是刻帖竣工后所作,题跋时间上起万历四十三年,下至天启元年间,刻跋时间应该在刻帖完工的同时(即天启元年)。于是推测黄和为肃府本《阁帖》题跋时间,根据肃宪王已死,世子朱识鋐守孝三年,天启元年【1621】袭封肃王。黄和跋文仍称朱识鋐世子,说明题跋时间应该在朱识鋐守存三年期间,他正在守临洮,因此肃王府请其题跋刻石。

黄和距今已有四百多年,历经岁月,他的书法可谓罕见,于是我仔细观赏四百年前的同乡书法。

黄和经过科举考试,作为举人、进士,势必受到明代台(馆)阁体影响,一定具有很深的小楷功夫。但是我仔细观赏其题跋文字,却没有台阁体的呆板如算珠的模样,反而有晋唐遗韵,笔画结体粗细大小变化灵活。大概他已不必为考科举之试而受拘束了,开始自由放眼取法乎上,追求更自然的书法艺术了。仔细逐句逐字的看其书法特点,略显有钟繇二王的笔画结体特点,在许多字的拐弯抗肩处却也明显有颜体塌肩圆润的特点,其行楷字也明显取自《怀仁集王羲之书圣教序》中的字体,尤其是“而”、“索然”、“文”、“书”等许多字,一望便像出自其中也。想必黄公当时也可能得到肃府本《淳化阁帖》或部分拓片拓本?日夜临习,才有脱离当时台(馆)阁体的影响,具备晋唐之风韵吧?

但见其字,博采众长,行楷兼体,潇洒自然,其中既有钟繇的布白空灵,结体的疏朗,宽博,体势横扁,又有书圣的“妍美流便,飘若浮云、矫若惊龙”,有开有合的奇肆古风;还有唐人的颜筋柳骨,瘦硬均衡,爽利挺秀、骨力遒劲、拐弯塌肩丰腴、圆转,结体宽博,还有褚遂良的纤细婉转,从其题跋文字中可以窥见,尤其得自《怀仁集王羲之书圣教序》书法神韵,字字断开,不作连笔。说他有自己的面貌吧!也不是!说是完全追求古人吧!也不是!说明他不想追求创新,只是长年累月习书自然而成,大部分是吸取古人书法模样,而因本身手腕生理自然所致,又与古帖有所曲别,似与不似之间。总之,他的书法没有摆脱古人窠臼,独创一体。所以他在历史的长河中,也没有留下书法之名,未被定为书法家,说明他在明代书法高手云集中,其书法也不显优秀了,湮没在历史的岁月中。幸有他在肃府本《淳化阁帖》的题跋,今天我们才能见到他的书法,一睹风彩,实属罕见! 珍贵!

由黄和书法展开漫议明代进士书法,只要是进士的书法,参加科举考试一定写官方字体,在明季盛行台阁体,到了清代又称馆阁体,上有所好,下必甚焉,上为之,下效之。

就书法形态而言的“台阁体”,是一种明清科举和官场用书体,又称“干禄体”;在明代称“台阁体”,清代称“馆阁体”,二者异名而同质,馆阁文臣撰写公文,士子科举考取功名,其文其书均须典雅工整,故馆阁体更强调楷书“规范、美观、整洁、大方”的共性,是用笔严谨、结构端庄、审美中和的一种高要求书写。由于科举中存在“以书取士”倾向,故达到“楷法遒美”,便可“朝为田舍郎,暮登天子堂”,否则就会在铨选中被淘汰。正如康有为所言:“马医之子,苟能工书,虽目不通古今,可起徒步积资取尚、侍,耆老可大学士。……苟不工书,虽孔、墨之才,曾、史之德,不能阶清显,况敢问卿相?是故得者若升天,失者若坠地。升坠之由,皆以楷法。”(康有为《广艺舟双楫·干禄第二十六》)可见科举考试中的“楷法”如何?已成为关系士子们进退取舍之关捩。岂止如此,即使已考取功名或已跻身朝堂者也仍然离不开这穷通升坠攸关的“楷法”:“国朝列圣宸翰,皆工妙绝伦,而高庙尤精。承平时,南斋供奉皆争妍笔札,以邀睿赏故翰林大考试差、朝殿试、散馆,皆舍文而论书。其中格者,编、检授学士,进士殿试得及第,庙考一等,上考魁多士,下者入翰林。其书不工者,编检罚俸,进士、庶吉士散为知县。御史,言官也,军机,政府也,一以书课试,下至中书教习,皆试以楷法。”(同上)故尔“楷法遒美”也是官员升降之由、荣辱所关的必须修炼过硬的看家本领。上至天子亲王,下至名公大臣,都多少的受台阁体的影响。尤以沈度以长于台阁体书法而深受明成祖朱棣的赏识,被其誉为"我朝的王羲之",名重一时。有墨迹《教斋箴》、《四箴铭》等传世。弟沈粲,擅行、草书,子沈藻,擅楷,均承家学。

沈度在61岁书《敬斋箴册》,此卷系楷书黄纸本墨迹。现藏北京故宫博物院。书写一笔不苟,法度谨严,点画巧妙,转折分明,提按清楚,运笔便捷利落而沉实;线条轻重,粗细有变化,其收笔、落笔、撇捺、转折勾挑处,既有法度,又不刻意做作,字中牵丝搭笔,显得十分自然。结构以方正为主,各部停匀,属于楷体,颇具晋唐古法,又有子昂笔意,唯更加甜熟,遂为馆阁之滥觞。正如王文治所谓“端雅正宜书制诰,至今馆阁有专门。”

文徵明(原名壁、作璧,字徵明,1470年11月28日-1559年3月28日),号衡山居士,长州(今江苏苏州)人,明代杰出画家、书法家、文学家。 其诗、文、书、画无一不精,嘉靖二年(1523年)春,文徵明受工部尚书李充嗣的举荐以贡生入京,二月二十四离家,四月十九至京师,经过吏部考核,被授予翰林院待诏的职位。期间参与了《武宗实录》和《宪皇帝实录》的编纂,并担任皇帝侍讲,虽然每年所受赏赐与一般学士、翰林一样,但他并不满意这项工作,同僚经常向他索画,往往被拒绝而得罪人辞职归乡,不问世事,专心书画,文徵明广临前代名迹,擅长各种书体,小楷精整劲力,行书姿媚遒劲,传世作品以行草书居多。

董其昌,字玄宰,号思白、香光居士,松江华亭(今上海闵行区马桥)人,明代书画家。万历十七年进士,授翰林院编修,官至南京礼部尚书,卒后谥“文敏”。董其昌书法上有“邢张米董”之称,即把他与临邑邢侗、晋江张瑞图、须天米钟并列;董其昌的书法,吸收古人书法的精华,但不在笔迹上刻意模仿,兼有“颜骨赵姿”之美。

董其昌的书法成就也很高,董的书法以行草书造诣最高,他对自己的楷书,特别是小楷也相当自负。董其昌虽处于赵孟頫、文征明书法盛行的时代,但他的书法并没有一味受这两位书法大师的左右。他的书法综合了晋、唐、宋、元各家的书风,自成一体,其书风飘逸空灵,风华自足。笔画园劲秀逸,平淡古朴。用笔精到,始终保持正锋,少有偃笔、拙滞之笔;在章法上,字与字、行与行之间,分行布局,疏朗匀称,力追古法。用墨也非常讲究,枯湿浓淡,尽得其妙。

书法至董其昌,可以说是集古法之大成,“六体”和“八法”在他手下无所不精,在当时已“名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之。”(《明史·文苑传》)。一直到清代中期,康熙、乾隆都以董的书为宗法,备加推崇、偏爱,甚而亲临手摹董书,常列于座右,晨夕观赏。康熙曾为他的墨迹题过一长段跋语加以赞美:“华亭董其昌书法,天姿迥异。其高秀圆润之致,流行于褚墨间,非诸家所能及也。每于若不经意处,丰神独绝,如清风飘拂,微云卷舒,颇得天然之趣。尝观其结构字体,皆源于晋人。盖其生平多临《阁帖》,于《兰亭》《圣教》,能得其运腕之法,而转笔处古劲藏锋,似拙实巧。……颜真卿、苏轼、米芾以雄奇峭拔擅能,而要底皆出于晋人。赵孟頫尤规模二王。其昌渊源合一,故摹诸子辄得其意,而秀润之气,独时见本色。草书亦纵横排宕有致,朕甚心赏。其用墨之妙,浓淡相间,更为绝。临摹最多,每谓天姿功力俱优,良不易也。”据说,康熙还亲自临写董书,致使董书得以风靡一时,出现了满朝皆学董书的热潮。一时追逐功名的士子几乎都以董书为求仕捷径。在康熙、雍正之际,他的书法影响之深,是其他书法家无法比拟的。

明代以沈、董,再加以欧、赵等诸体为美,综合学习,延传互相效仿,逐渐形成官方提倡的明代台阁体,清代叫“馆阁体”。

在近代书学史上,对于馆(台)阁体有诸多评说且颇多微词,甚至俨然是“阻碍和束缚”书法艺术发展创新的罪魁祸首。然徐建融先生的《“馆阁体”辩》析评客观中肯,刘恒先生在《中国书法史·清代卷》中也有专门论述,颇值研鉴。我在这里漫议明代台阁体书法,意在由此切入探讨一下书法传承与创新的关系。

谈及书法的继承和创新,我们绕不过“馆阁体”。当下“馆阁体”几乎成了刻板无生气的代名词,其实从“尚法”这一点来看,“馆阁体”只不过是把艺术的要求用比较严格、近乎强制的办法规定下来,“馆阁体”书写时强调的“规范、美观、整洁、大方”和高考要求的“卷面整洁”有何区别?当下的书坛,病不在刻板,而在以“创新”为外衣,只求奇怪狂野,不守规矩法度,且愈演愈烈,成为一时风气。各大展厅行草书大行其道,而楷书低迷。在这样的背景下,若能倡导一点楷法端严的“馆阁精神”,对于继承书法传统、弘扬正大气象,改善书坛生态环境无疑将是有益的。

当下生活节奏、道德标准、价值观都发生了改变,好多写字的也被同化,弄虚作假,托人入展,花钱买证,尤其是浮在上面的,笔会参加多了,比领导、老板还能应付酒桌上那一套声色犬马。整天忙着赶场子,钱多了,手上的活也就慢慢废了。对书法家而言,寂寞比热闹更重要。这个道理大家都懂,但没有几个人甘于寂寞。所以就出现了“朝学执笔,暮已自夸其能”的投机讨巧者。能当众动笔是本事,但不是真本事,大吼小叫的胡涂乱抹,是表演的本事。而善于表演的书家容易出名,我们从某些经常传播曝光的名家中可以发现此规律。所以,有些人热衷于名片上印很多头衔,抹射滚喊,使尽浑身解数,哗众取宠,得以传名求火。“人言磨墨墨磨人,磨穿铁砚始堪珍”,高二适所言岂止在书法。(摘自《书法》卷首语)

我们今天看古代及民国时期那些文人诸如二王、颜真卿、赵孟頫、文征明、成亲王、蔡元培、章太炎、胡适、柳亚子、郭沫若、赵朴初等人的信札,顿生一种亲切之感。这些信札大多具有一种静穆闲雅并耐人寻味的气息和感染力。虽风格各异,但无不散发出一种文雅的风度和脱俗的气韵。这种温文尔雅的书风,是作者思想境界、精神气质、知识学问、品德情操等的综合积淀和自然流露,也就是我们千呼万唤的“书卷气”。

“后之视今,亦犹今之视昔。”《兰亭序》中这句话每次读来,总让人有曾经沧海难为水的感慨。我们这些书法人,对于“昔”要讲传承,对于“后”也要有点责任感。真正的随心所欲是不存在的。书法人如果前不见古人,后不管来者,那真是狂妄到自己姓甚名谁都忘了。君子讲虚,重在虚怀;小人也讲虚,但重在虚假。有副对联说的好:“三千年读史,不外功名利禄;九万里悟道,终归诗酒田园。”苦苦追求的成功,最后又都回到了原点。莼鲈之思也好,解甲归田也罢,殊途同归。

如今孙晓云女士当选中书协主席,作为出身书法世家,正统传承人,书法人士拭目以待,希望她能“拨乱反正”,把今后书风带正。(张宜文 撰文)

(古城台儿庄网要闻部编辑)