7月8日,我们河海大学暑期大学生赴枣庄市实践小分队在队长宋理志的带领下来到台儿庄,开始进行我们第五天的暑期实践活动。

天公不做美,今天下起了磅礴大雨,小分队队员几经周折,终于来到了目的地——台儿庄,开始了今天的寻找纤夫村之旅。

在寻访的路途上,小分队队员按计划在公交上进行了河海大学和运河文化的宣传工作,并受到了当地人民的热情支持。

经过一路打听,小分队才得知纤夫村已经因拆迁而被完全摧毁,但是纤夫依旧存在,在热情的台儿庄人民的引导介绍下,我们来到了一个普通的家庭小院,该院主人姓薛,名薛现振,今年已80岁高龄,身体十分硬朗。我们推开小院的门,老人家正在自己的院子里剥豆子,当我们说明自己的来意后,两位老人立即显出山东人的热情,将我们领进屋里。

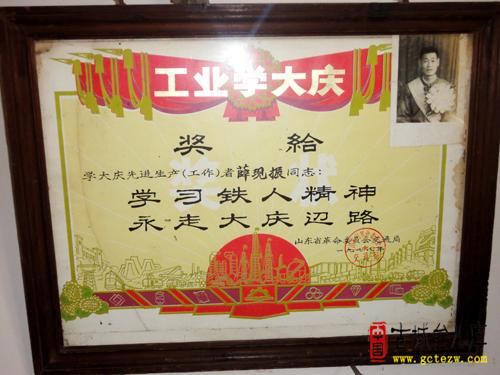

老人显得十分健谈,未等小分队队员问起,就讲起了自己的经历。薛爷爷的老家住在运河河畔上,从15岁开始就承担起了家庭的重担,与他父亲一起拉船,后来老人家又在航运船厂当了30多年的工人,在这期间,造了许多船,有木船,有铁船;有打渔用的,也有拉煤炭用的,讲到自己年轻时的经历,不时发出山东人所特有的豪爽笑声。随后在我们的好奇追问下,薛爷爷又讲起了他在50年代拉纤时的情形,就像一首老歌《妹妹坐船头》中的情形一样,身体向前倾斜,肩膀上套着粗粗的纤绳,努力向前行进。然后,老人家又趁着热情劲儿,向我们唱了一首拉船的号子。在古老的号子里,在沧桑的歌声里,一幅纤夫拉船时的图像慢慢的在我们的眼前浮现。据老人家回忆,,随着劳动的不同,他们的的号子也有很多种,有的专门在拉船时唱,有的专门在船航行时唱,而这些号子如今已被录制在光盘上,传到网上,在台儿庄古城里,人们也时常能听到这动人的旋律,从一些资料了解到,其中有不少号子已被列入地方非物质文化遗产。随后,薛爷爷向小分队队员展示了一些老照片,都是黑白的,有船厂已经造好的船的照片,有自己工作时的照片,也有在淮阴北纪念的照片。然后老人家还特意向我们展示了70年代山东省“学大赛”劳动模范的奖状,说到这儿,老人家的眼神顿时亮了起来,人在一瞬间也好像年轻了几十岁,小分队队员不禁为老爷爷的光荣事迹鼓起来掌来。最后小分队队员与老爷爷全家合影留念,合影后,老爷爷也不忘提醒我们要让这种运河文化一代代传承下去,在不舍中小分队队员告别了农家小院。出来后走在泥泞的小路上,小分队队员觉得不虚此行,纷纷感觉此行收获颇大,为这些新中国老一辈工人的兢兢业业感到光荣与自豪。

今天的实践活动可谓是充满了艰辛,既有天公的不作美,又有路途及目标的不熟悉,但是经过小分队人的努力,最后达到了既定目标,并且被老一代纤夫内心那种深深的运河文化情感所折服。这一天是值得留念的一天。(宋理志)

(古城台儿庄网要闻部编辑)