一般以为台儿庄是大陆首个两岸交流基地,所以才会有以台湾地名作为街道名来应景,比如台湾街、阿里山路等等,不是的,早就90年代这些地名就存在了。

这事要从1948年开始说起。

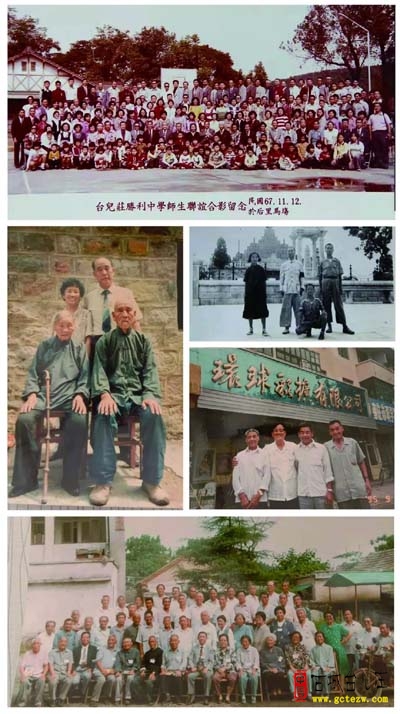

当年国共内战,山东很多还在上学的学生,为了不耽误求学,也听说台儿庄即将解放,在风声鹤唳中想再次避开战祸。这些学生任由校长带着,跟着国民党的部队一路南迁,最后到了广东,再坐船到澎湖,年纪稍大的男的被编兵,年纪小的和女的就送到台湾,在员林实验中学继续学业。

这些或大或小的孩子,后来被称为山东流亡学生,峄县籍的(现枣庄)就有一千多人,台儿庄籍的也有三百人左右。他们或避难或求学,离开家的时候都以为几个月就回家了,顶多一年。不知者无畏,一路上还吵吵闹闹,谁都没料到,这一走以后,从此和家乡切断音讯。

一直到1979年两岸开始通邮,1987年开放探亲,这些离家的孩子才和家里取得联系,在暌违近四十年之后,再度踏进故乡的土地,真实应验贺知章“回乡偶书”这首诗:“少小离家老大回,乡音不改鬓毛衰。”但即便还操着一口浓重的乡音,也终究成了当地人眼里和心里的台湾同胞。

也许是很长时间满腹乡愁的一种补偿心理吧,再加上当时大陆经济条件确实不好,小地方更是缺乏基础建设和物质条件。他们竭尽所有,给亲友送金戒指和耳坠,买彩电、冰箱,盖起了有抽水马桶的楼房,还有培养本家的孩子上大学。哪怕自己台湾的房子还有贷款,自己台湾的孩子还在半工半读,或者正在抓襟见肘的艰苦创业。

另外这些老孩子又共同集资给当时的二中买了二十几台电脑,成立了视听教室,哪怕台湾自己家里还没有电脑……云云总总,不管对家乡的大爱和小爱,他们都做出了很大的贡献,出钱、出力,堪称舍己忘了台湾那个小家庭。

那些年,两岸久违的亲情或许得到了疏解和报偿,但衍生的现实和经济问题,真是一言难尽。

这是大时代的悲剧,必须放下,也值得省思。兄弟阋墙,倒楣的是后代子孙。里子才重要,如今有什么面子上的事非要打一架不可解决?真不知道那些嘴里成天喊打的是什么心态。两岸之间的关系很复杂,真的不是一个陈年乡愁和满腹情怀可以概括,或者一场虚构或实打的战争可以解决。

话说从头。当地政府估计为感谢这些从台湾回来为家乡付出许多的老台儿庄人,许多路名因此有了两岸感情和经济密切交流的台湾元素。也为此地成为大陆首个两岸交流基地做了很实在的铺垫。

这些当年胜中的学生,后来在台湾大都从事军职和公教人员,走时是一个人,回来时多已儿孙成群。他们一生跟着大时代的前进犹如在风中飘摇,也许因为现实的原因,最终不能落叶归根,但是人从台湾回来又回去,心则留在这里了。

台儿庄本来是个不起眼的小地方,过去除了那场几乎要让人忘却的大战,连条像样的马路都没有,因为胜利中学这些离开又回家的人,这个原本就比较落后和封闭的地方,竟然有了所谓的台湾一条街,还有台北路、台中路、阿里山路。

更想不到的是古城重建,又成为大陆首个两岸交流基地,对这些离乡背景多年的老胜中学生,他们已是台湾人,但在骨子里和情感上还是台儿庄人,意义非凡。从此他们拥有的不再只是血浓于水的亲情,还有一份骄傲,关于古城,也关于他们。

而我父亲,儿童文学作家郁化清,就是其中的一个。如果他没有到台湾遇见我妈,就没有我了。而如果没有陈伟重建古城,我做梦都不会来台儿庄。

果真做了一场梦,命运真是奇妙。(郁馥馨工作室)

(古城台儿庄网要闻部编辑)